Info

走出“单向度审美”,发起“艺术无障碍”,让艺术在不同的群体之间也能共生共通。他就是第三届华茂美堉奖提名奖获得者胡俊。通过“关系美学”,用“融纳”取代“容纳”,让盲童触摸色彩!

胡俊/ Hu Jun 博士,杭州师范大学艺游学研究院院长、国际艺术教育学会世界理事会理事、“艺术无障碍”公益项目发起人。

一直以来,美育都偏向于“形式美学”,而“形式美学”是教导关于美是什么的问题。从古希腊毕达哥拉斯学派到18世纪英国艺术理论家W.荷迦兹再到20世纪英国艺术批评家罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔对这种美的形式观做了另一种阐述,认为形式是绘画艺术最本质的东西,由线条和色彩的排列构成的形式,把“秩序”和“多样性”融为一体,使人产生出一种独特的愉快。作为课程的艺术教育,“形式美学”就是指导着孩子怎么画,如何画,并借此指导怎样欣赏美。

胡俊在教育观中提出“关系美学”,他认为美不能被定义,美不是一种恒定不变的形式属性,而是一种人与人之间、人与自然之间、人与世界之间的动态关系。

因此,美育不能成为一种自上而下、单向传输形式审美与知识的模式,而是要成为一种社会互动的艺术方式,保持一种不被定义的、动态的充满创造力和活力的状态。关系美学”应该讨论的是“美何为”,强调美育的社会功能,如何用美育来促进社会和谐与发展,而不是何为美,推广一个被定义的,被动接受的形式审美。

胡俊认为传统上以形式审美为教育内容的核心,是学科本位,是艺术知识与能力由高向低单向地输送。“关系美学”里则是相反的,把艺术的创造建立在一方的特殊性基础上,反向输送给另外的一方,从而产生更加新奇的审美体验。从另一方面来看,“关系美学”也可以运用到特殊情景教育之中,为孩子搭建起心灵之桥。

“没有视觉,怎么画画?” 胡俊从加拿大留学回国后,与浙江省盲人学校副校长李伟儿相商给全盲的孩子开课教授版画创作时,校长如此问道。胡俊用实际行动回答了他。

2016年,胡俊创立“艺术无障碍”项目,与杭师大美术学院师生一道,探索通过艺术促进盲人与自闭症少儿的融合教育。在开展这个活动之前,盲校是没有规划课程的,教学中也没有插图,盲童的视觉障碍是他们融入社会最大的障碍,特别是他们很难融入到普通的学校教育当中。这使得盲人和普通的孩子在教育过程当中产生一种社交距离,不利于他们的心理健康。

他希望用艺术重新搭建连接,建立起障碍孩子与普通孩子间的逆向融合的“关系美学”,也就是运用老子《道德经》当中所说的“反者道之动,弱者道之用”的思想。

“绘画不一定需要作画者能看见。”胡俊说。他从粉印版画切入教学,希望通过教授盲孩子绘画来产生融合教育的效果,让他们有信心和普通孩子一起学习。

盲童创作版画,首先要触摸所画物体的模型,然后在吹塑板上一边摸一边刻画图案。涂颜料后,再把卡纸覆盖到板上印画。传统美术教育强调的示范教学于盲童是无效的,胡俊团队通常做些教学引导,让盲童们“合作学习”,互相触摸彼此的作品。

为了解盲童对事物的认知水平,团队成员把刻好的板子拿给孩子们摸,杯子、短裤、武术动作……孩子们有时会在一些混乱的线条中摸不着头脑,但能辨析出透视、叠加关系,图像认知能力超乎想象。触觉,正是打开盲童绘画能力的一扇窗。

“老师,宇宙是什么样的?”盲校六年级学生小邓曾向胡俊发问。还没等胡俊想到答案,小邓已在板上刻画了一堆竖线,并涂上蓝色。这件作品以简单线条和色彩凸显宇宙的幽远,令胡俊眼前一亮。“宇宙为什么是一丝一丝的?”胡俊不解。“因为雨骤,下雨就是一丝一丝的。”小邓说。

听到回答的那一刻,胡俊似乎感到一股电流从脊背窜上后脑。小邓听到的是谐音,于是他以对下雨的感知来认识宇宙。后来,这幅作品作为“融纳:艺术无障碍成果展”的海报背景,悬挂于杭州宝龙艺术中心的外墙。

这种“超能力”也体现在对色彩的运用上。孩子们看不见色彩,却能靠其他感官收获奇妙的通感。“白色是鸟叫的声音”,“咖啡色摸起来像树皮一样”,听觉、触觉、嗅觉、味觉都成为感知色彩的通道。在不断地深入教学中,胡俊也逐渐对盲童们的创造力感到惊叹。

盲童在给吹塑板上色时,有时很清楚什么事物该涂上什么颜色,只需要请老师递来相应颜色的画笔,他们便开始涂画心中的世界。蓝天、青草、淡黄色的花儿……“这说明色彩是一种观念。”胡俊解释道。孩子们经由通感建立起对色彩的认知,再在脑海中与其他事物形成联系,这些形象在逻辑上的关联却又不失条理。

2017年12月,“融纳:艺术无障碍——盲人触觉绘画成果展”在浙江美术馆开幕,8位盲童的作品布满整个展厅,浙江美术馆馆长、版画家应金飞也对此赞叹不已。之后,胡俊与杭州师范大学的公益团队把历届成果展览都以“融·纳”命名,从而展示通过探索艺术促进盲人与自闭症少儿的融合教育的成果。

这一成果展在浙江美术馆展出时,胡俊还设计了一种装置。一个十余米长的纤维装置,形如毛毛虫,“洞内”悬挂着两种软雕塑作品:一种光滑圆润,由牛奶丝面料制成;另一种尖锐畸形,由工程扎带串联而成。人可以屈身从一头钻入,从另一头走出。

胡俊称这个装置为“大虫洞探秘”,游戏规则是参与者佩戴眼罩入内体验盲人用触觉感知世界的方式。所有儿童参与者,均可带来一件礼物交换,前提是,拿走礼物之前,必须要把它画出来。全过程,明眼人均蒙眼进行,而盲校学生则担任“教师”的角色,指导活动并教授版画。

胡俊把这次互动称之为逆向融合的现实艺术教育,因为,孩子在蒙眼活动的刺激下,对礼物与绘画作品的期待汇合成强烈的参与动机。而具有“看‘不见’”超能力的盲校学生在这一项目中,完全没有弱势的感觉,而是热情地分享绘画经验,指导参与者的创作。

参与活动的少儿与观众不是怀着同情与怜悯,而是出于欣喜与惊叹,在全新的艺术体验中与盲人“小教师”分享快乐。在这一过程中,“融合”不是强者对弱者单向输出慷慨与慈善,而是双向的,它由弱者主导,但是让双方受益。

这也是胡俊倡导“逆向融合”教育所希望的,希望消弭传统强弱之间不平等的单向输出,通过艺术创新把盲人的“不可能”变为“不一样的可能”,使“残障”变为“超能力”,从而通过彼此赋能,彼此支持,共同走向更加美好的“无障碍”社会,让特殊人群受到社会真诚的尊重,更让特殊人群重新认识自我,以达成融合教育的平权目标。

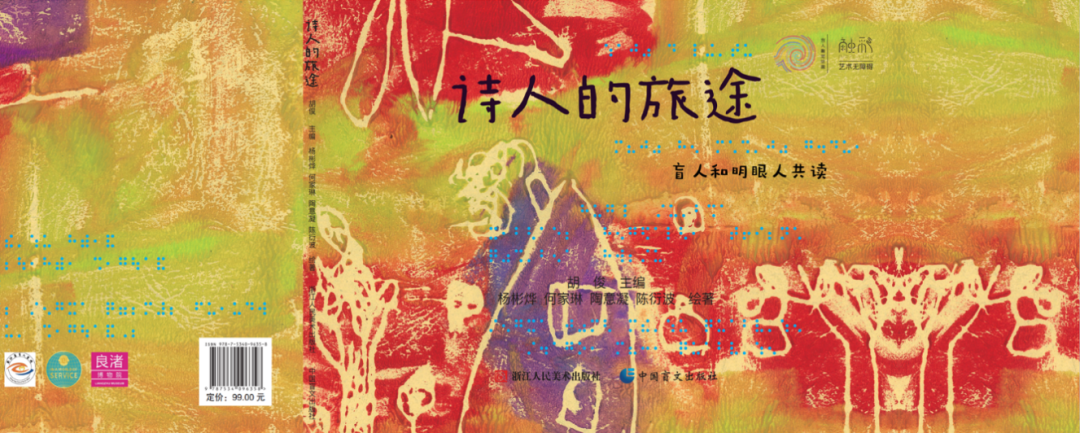

从2016年开展的“艺术无障碍”到现在浙江省盲人学校已经不仅有了绘画课程,还招聘了3位美术教师,盲人版画正式进入了在编的最新的中国盲校的教材。参与这个项目的学生团队也获得了各种各样的荣誉,包括国家级和省级金奖。2022年4位盲童在2019年创作的诗画作品得到了出版,叫《诗人的旅途》,由浙江人民美术出版社和中国盲文出版社共同出版。

这是世界上第一本由盲人创作给明眼人看的绘本,“关系美学”中的逆向融合不是把普通人的绘画方法、审美经验教给盲童,而是通过“反者道之动、弱者道之用”,让盲童把他们的绘画方法、审美经验反向传达到普通人心中。让有障碍的孩子和普通孩子都能体验到全新的一种艺术创作。

在其他领域也一样发挥着巨大的潜力,例如杭州师范大学开展的“跨代乡村美育”项目;“马赛克动画——孤独的艺术疗愈”项目;“星点计划”项目;“社区食材花园”项目;在未成年管教所开展的“大墙之光:‘残疾人之家’墙绘艺术团”项目;“数字咔画”西部乡村小学支教项目……

胡俊还编制了《盲人启蒙绘画教材》《盲人合作创作绘本教材》《盲人逆向融合教材》3套盲人美术教材,并在浙江省盲校试点应用;开展12次融纳艺术活动,为300余名盲童开展公益教学。“用艺术教育赋能弱者实现其历史使命,不仅解放自己,也解放强者的人性。”胡俊如此说道。

从学术实验发端的“艺术无障碍”项目,正在向公益事业转型。藉由“关系美学”,去关注人与人之间、人与自然之间关系的缔结,也试图将这种缔结服务于更美好的艺术创造与社会教育。