Info

朱永从幼时起便在心中种下了成为乡村美术教师的梦,于18岁时就踏上了寻美之路,这一走便是40年,而且还将继续走下去。

他就是第二届华茂美堉奖提名奖获奖者,江苏省睢宁县王集镇王集小学教师——朱永老师。

朱永,一位在江苏省睢宁县王集镇王集中心小学默默耕耘三十余载的乡村教师,用手中的画笔,为农村孩子打开了一扇通往艺术殿堂的大门。1964年出生的他,用儿童画架起乡村孩子与美好世界的桥梁,自制教具、自编教材、自建棚屋、自筹画纸颜料,甚至变卖耕牛和粮食去高校进修,只为将美的种子播撒在乡村孩子心里。1983年,朱永率先在农村开辟儿童画教育新天地,在王集中心小学成立了美术兴趣小组。

为了辅导学生创作,他常常废寝忘食,妻子戏称他为“不要家的野人”。他拿出自己的工资,带着学生去写生,这是一项异常艰辛的工作,既要指导绘画,又要照顾孩子们的衣食住行。一次在南京写生,两名学生突发高烧,朱永背着一个,抱着一个,步行两公里将他们送往医院。每次写生归来,朱永都又黑又瘦,同事们戏称他为“包公再世”。即便如此,他从未向家长和学校索取任何补助,反而将自己在外绘画所得的报酬用于购买学生的衣物和学习用品。

多年来,他利用节假日带领孩子们徒步、肩背画板,走遍山山水水,为儿童绘画事业倾注了大量心血。

2000年后,朱永又创新性地将徐州汉画像石拓片的特点融入儿童吹塑版画的创作中,独特的童画风格使他的作品频频亮相国内外展厅和赛场。

2014年,“朱永名师工作室”挂牌成立,他举办了百余场中小学美术教学讲座,足迹遍布睢宁城乡的每一所中小学。从“朱永名师工作室——乡村美术教师培育站”走出了大批爱岗敬业的乡村美术教师,为乡村美育播撒了传承的种子。

2016年,他根据儿童年龄特点,编写了一套适应小学低、中、高年级段的儿童绘画教材。他主持的“画育童心——睢宁儿童画60年的探索实践”获得江苏省基础教育教学成果奖特等奖。

朱永的爱心,是孩子们艺术道路上最温暖的光。1993年暑假,他带学生去连云港写生,当孩子们饥肠辘辘时,他拿出肉包子和鸡蛋,自己却在一旁啃着煎饼咸菜。长大后,孩子们才知道,朱永为了省钱,撒了一个美丽的谎言。

2012年春季,朱永主动请缨去5公里外的庄楼社区“留守儿童呵护站”义务辅导。一个深秋的雨夜,他冒雨赶到呵护站,看到孩子们在屋檐下焦急地等待,最小的只有5岁。那一刻,朱永意识到,童画对这些农村孩子来说,不仅是一门技艺,更是一个温暖的精神家园。

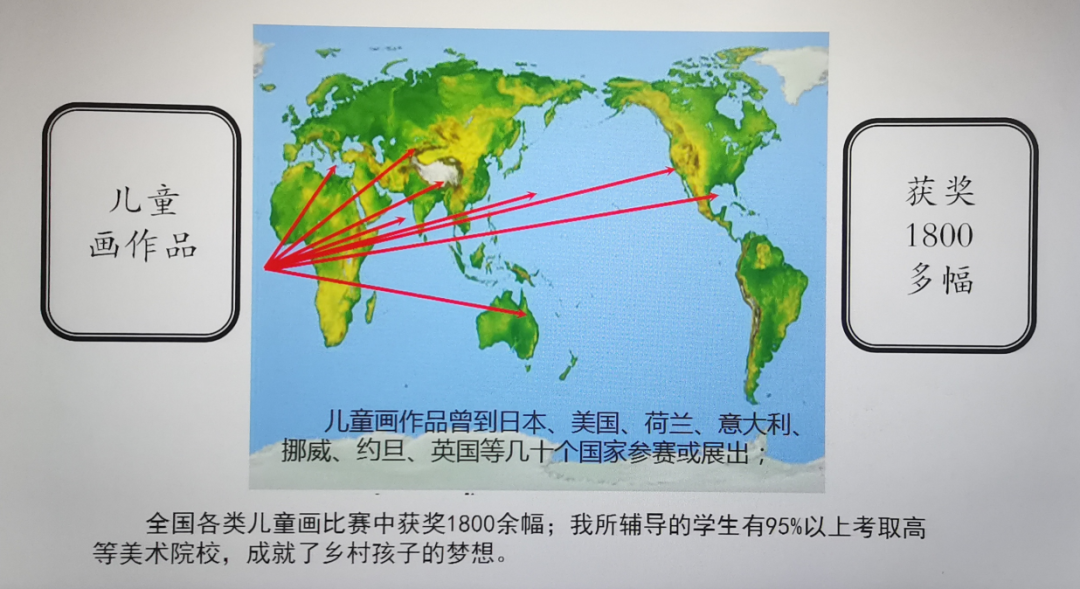

朱永用儿童画架起了中国与世界的桥梁,无数作品走出国门,传播着中国文化。他辅导的儿童画先后有1600余幅在国际获奖,其中金奖165枚、银奖432枚。吹塑版画《我们爱和平》获得联合国主办的“艺术促进和平”儿童绘画大赛第二名,并被长期陈列在联合国大厦。

2013年至2018年间,朱永四次被文化部推选为中国对外文化交流大使,随“一带一路——中国文化世界行”活动走出国门,到埃及、美国、巴基斯坦、以色列、斯里兰卡等国家传播中国传统绘画和传统文化。

2020年,在朱永的建议下,睢宁县王集镇鲤鱼山庄开办了儿童画创客中心,他每周末都来这里义务辅导孩子们,这里成为了他和孩子们雷打不动的“打卡地”。从1989年开始,朱永辅导的学生作品有1800余幅在国际大赛中获奖,国内获奖更是数不胜数。2012年,他辅导学生鹿芷涵绘制的儿童画《我们爱和平》成为长期陈列在联合国大厦的4幅儿童画作品之一。朱永也多次作为对外文化交流大使,沿着“一带一路”走出国门,让世界认识中国、了解中国,让和平、共享、包容的种子不断生根发芽,茁壮成长。

本该在2024年4月退休的朱永选择留在农村,继续他的儿童画事业。他坚信,艺术虽然不能让每个孩子都成功,但能帮助他们成为更美、更好的自己。

下文为江苏省睢宁县王集镇中心小学美术老师朱永先生在第二届华茂美堉奖颁奖典礼暨第三届东钱湖教育论坛“点亮美心”专题活动中分享的《我的寻美之路》。

寻梦:成为乡村美术教师是幼年的渴望

18岁那年,我怀着儿时的梦想作为一名临时代课的美术老师走进睢宁县王集镇中心小学,那时我还是一个年轻小伙,也并非科班出身,但自从拿起教鞭的那一刻起,我的心中就有一个美丽的梦想:要培养出一批具有我们苏北农村风格的小画家,要让农村孩子也能和城市里的孩子一样,创造出属于他们自己的绘画天地。

我依然记得教学之初,当我走进二(2)班后,在黑板上画了一个“人头像”,按标准比例画的,40分钟过后,班级里没有一个学生能模仿着画出来,这让我很难受。

下课后当我回到办公室,两个老教师问我:“朱永,今天的课上得怎么样?”我说:“别提了,我没上好,我们班里50个孩子没有一个人能画出来。”他说:“你是怎么教的?”我说:“我在黑板上画了个‘人头像’,按比例画的,画得很像。”

两个老教师叹了口气,说:“你咋这样教书呢?教学是有方法的,教法要符合学生年龄特点。”我原本以为懂点文化认识点字就能教书的,这让我意识到要想提高自己的教学能力和业务素质,就必须再学习再深造。

追梦:努力成为合格的美术老师

俗话说,要想教给别人一碗水,自己肚子里就要有一桶水,或者长流水。于是我努力提升自己的能力,打听到徐州当时有一个师范大学,函授班学习为期三年,要两千块钱学费,我那时候工资一个月才14块钱,不吃不喝也得好多年。

可是我还是想去学习,于是回家跟父母商量能否卖了粮食给我交学费。起初母亲是反对的,但看我那么坚定她最终还是同意了,她卖掉了一半的粮食,父亲又卖了一头小牛犊,他们把换来的钱供我读书。

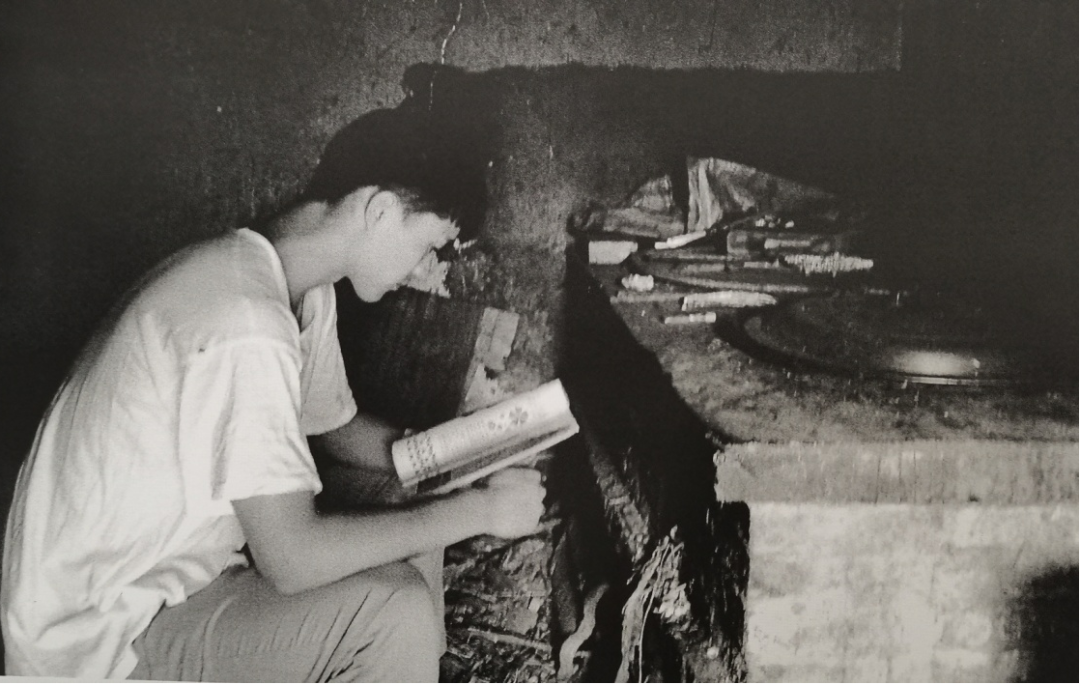

我是函授班的学生,不过老师同意让我坐在窗外听课,在这三年学习中,我除了在学校上课,还会把讲义拿回家做,当时白天教书,晚上回家一边做饭一边学习,三年后顺利毕业。

毕业后,原来站不稳课堂的我也学会了教书,还记得校长当时问我:“你现在怎么样了?”我自信地说:“可以了!”我发现孩子们在课堂里面如饥似渴地学习美术,但农村的孩子要怎么学好美术呢?于是我产生了成立学校美术组的念头,并把这个想法向领导汇报。

我跟校长保证:“城里孩子能做到的,我们农村孩子一定能做到;城里的老师能做到的,我们也能做到。”他让我放手去做。

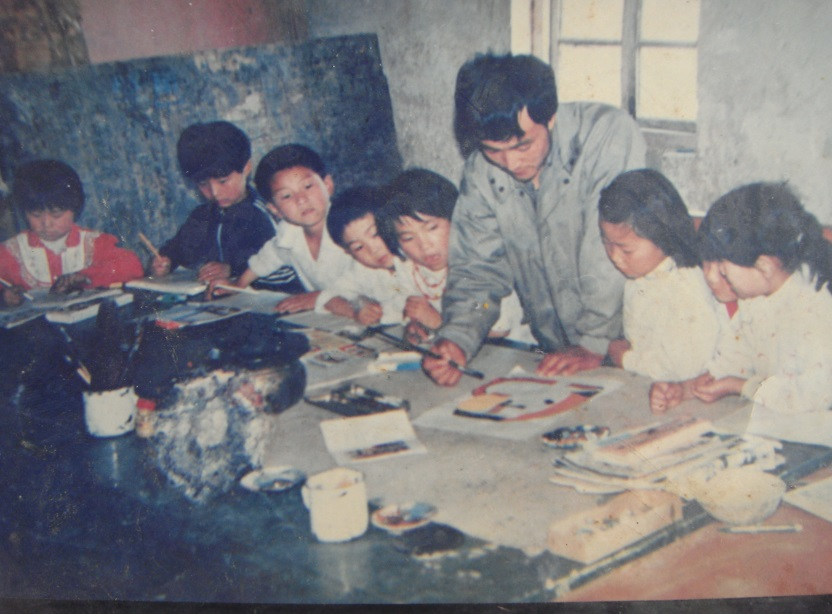

就这样,我在全校选拔了十多个美术特长生,成立了全县第一个农村小学美术兴趣小组。

当时学生没有画室,我把爱人唯一陪嫁的被子拆了,用被里、被面在操场上为孩子们搭了一个简易的遮阳棚,让孩子们晒不着,带七、八个孩子在里面画画。

后来冬天天冷了,我又把孩子带到学校唯一的一个传达室去画画,就这样画了一年、两年,有一幅画在北京六一儿童节获奖了。

看到这些成果,校长给我竖起了大拇指,他说:“朱永,你真了不起,你可以!”这让我更加自信了,于是我接着做,并不断地拓展创新。

圆梦:刻苦钻研摸索小学美术教学的新路子

当时学校里没有桌椅板凳,于是我回家又卖了两千斤粮食,到旧市场买了些桌椅板凳,自己再修补一下,放在操场的拐角,并自制小黑板挂在墙上,活动就这样开始了。

《我们的大画室》是当时一个叫林苏芳的学生画的,他把我的那个被子的被里被面也画上去了。

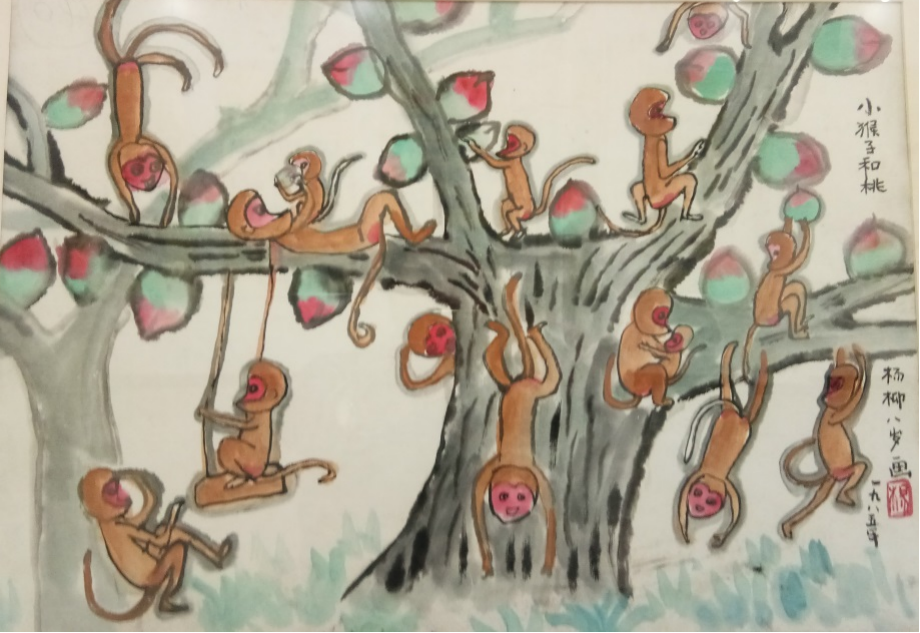

1985年6月,杨柳同学创作的《小猴子和桃》在首都美术馆展出。

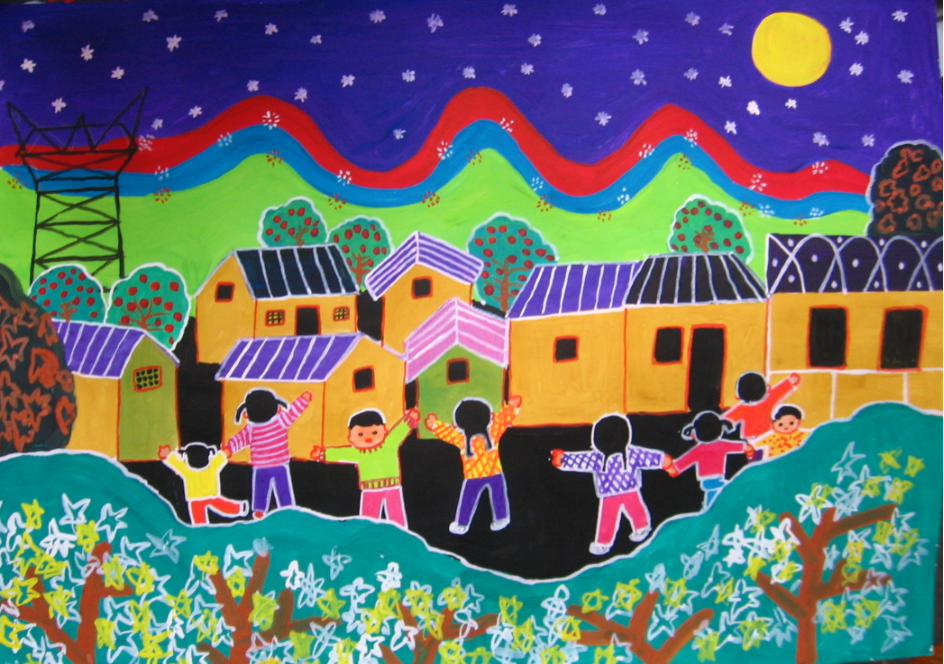

1986年8月宋徐徐同学创作的《赏月》在世界儿童画大赛中获首枚金奖。当时轰动了整个村庄,我高兴地把喜报、金牌从学校敲锣打鼓给她送到家里,一路上人们纷纷夸赞,这让我也感到很高兴很自豪,心想:当时给校长的承诺,我做到了!

我经常带孩子们画身边人、画身边事,教他们绘出心中的感和想。通过教学中的不断实践,我在辅导儿童画创作中摸索出了自己的路子,形成了具有浓郁的乡土气息的农村儿童画风格。

2000年后,我在色彩艳丽、构图饱满之中又借用徐州汉画像石拓片这一特殊效果,进行儿童吹塑版画绘制与创作,作品便既有农民画的色彩斑斓又有拓印拙朴自然。

2012年,鹿芷涵同学获得由联合国裁军事务厅与和谐促和平基金会主办的“艺术促进和平”儿童绘画大赛第二名。全球只有12幅作品获奖,她的参赛作品从全球7000多幅儿童画作品中脱颖而出,中国仅此一人,这些作品长期悬挂在联合国大厦。

近年来,我又在此前的基础上,采用了水彩或水粉的初步技法,把二者融为一体,形成了一种具有独特艺术效果的绘画形式,即“水蜡排斥法”,它非常符合低、中、高三个年级段的孩子们的特点,在色彩与线的造型能力上有了一个质的飞跃。

2016年10月沈依冉同学创作的《太空快递》作品,被中国航天公司制成祝福视频发送太空、祝航天员景海鹏叔叔生日快乐,此作品长期被航天公司陈列。

守梦:让农村孩子享受爱、活、乐、美的教育

我在数十年的乡村教育中,心态平和,从不攀比城里优质的教学资源设施,因地适教,让乡村的孩子们在课堂中享受着爱、活、乐、美的教育。

爱:就是老师充满爱心童心,能蹲下身子理解孩子,做孩子心灵的倾听者。

活:就是活用教材,活用方法,活用流程,活用课堂,画面有孩子的生活。

乐:就是让每个孩子在课堂学习中都是快乐的,教的人身心舒畅,学的人身心快乐,画面场景充满欢乐。

美:就是美术课堂离不开美,教学美、作品美、心灵美。

整合乡土美术课程资源,开发美术校本课程。后来我们团队的足迹踏遍了睢宁,把课堂延伸到乡村各个角落,把美术优质资源带到千家万户门口。

室内小课堂,室外大课堂。我经常带领学生去了解、体验、领悟大自然的美,到一些文化名城捕捉新鲜的素材。由此把课外活动作为课堂的拓展和延伸,使课内外有机结合起来,大大开阔了学生们的眼界,提高了学生们的独立创作水平。

40年来,我和我的学生们经常肩背画板,手提干粮外出写生。远到泰山之麓,东海之滨,江南水乡;近到县内美丽的河道,碧波荡漾的池塘、水库,丰收的果园、瓜地,热闹非凡的养殖场……很多地方留下了我们的欢声笑语,也留下了一幅幅美丽的图画,更留下了孩子们成长的足迹。

用师爱让学生绽放灿烂笑容。在教学生涯中,我尝尽了酸甜苦辣各种滋味,有过无奈、有过徘徊,但更多的是成功的喜悦。我深感教育是一次没有尽头的爱的旅行,是一段温暖的路程。路途上你边走边看,每天都会有新的感悟而变得意义非凡!

用真情引领辐射乡村学校均衡教育发展。我们为农村的孩子打造了“幸福温暖之家”,让农村的孩子在家门口接受美的教育,使农村的孩子与艺术之间不再是田埂与天空的距离。填补乡村美育的缺失,真正做到“用童画留住乡愁”、“用真情感染四方”。

同时也真正地增加了干群的鱼水之情,使政府惠民政策得到了更好的体现。在王集镇鲤鱼山儿童画创客中心建设过程中,我和我的团队付出了辛勤的劳动,我们用知识和美的善举感染了学习绘画的孩子们,也感染了这里的乡民,让这里的孩子享受了党和政府的温暖。

我40年来辅导的儿童绘画作品屡屡参加世界儿童画展览,在比赛中频频获奖。

我个人被中国文化部命名为“中国儿童画美术教育专家”,因为我把儿童美术教育带到国外去。

在我的记忆里,最让我难忘的,不是教儿童绘画的辛苦和劳累,不是拮据生活的窘迫和无奈,而是随着“一带一路——中国文化世界行”活动,和睢宁儿童画、中国水墨画一起走出国门,并搭建起中外文化交流的桥梁。

续梦:让农村美育薪火相传、弦歌不辍

我要培养更多的优秀美术教师,让他们和我一起在农村这片美丽的土地上,辛勤耕耘,收获希望。

扎根乡村基层40年,我从教书到现在,由于兢兢业业,刻苦工作为乡村儿童美术教育贡献自已的绵薄之力,不断得到党和人民给我的厚爱,非常幸运能两次走进北京人民大会堂,聆听习近平总书记现场讲活,接受党中央和国务院表彰。

既感到光荣自豪,又感到肩负责任重大,在今后的工作中,我将继续弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,不忘教育初心,勇担为党育人,为国育才的使命,让我们的孩子享受到更加优质的教育,把教师的爱传递给学生,把为人民服务作为最高追求。

我永远走在寻美的路上,我要一辈子教良心书,做良心人 ,我要把我这份良心给学生,同时把这份爱传递给学生,希望在他们幼小的心灵里播撒美育的种子。