Info

在这个世界上,有这样一个群体,他们身处无声的世界,却能够通过音乐勃发“生命之歌”,在两个平行世界中架起沟通的桥梁。

他们就是第二届华茂美堉奖提名奖获奖团体——无声合唱团。

“无声合唱团”是李博和音乐人张咏发起成立的特殊文化艺术团体,以天籁之音震撼观众。已在北京音乐厅演出,登上央视《经典咏流传》。应国家大剧院、悉尼歌剧院邀请,2025年,“无声合唱团”还将分别到国家大剧院、悉尼歌剧院进行专场演出。在全国的演唱厅,台上,站着一群身着白色T恤的孩子们,他们是“无声合唱团”,一群平均年龄不到16岁的聋哑孩子。他们用“啊”、“嗯”、“哦”等简单的音节,唱出了生命的喜悦和力量,用自信的笑容和有力的手势,传递了对音乐的热爱和对梦想的执着。

2013年,北京当代艺术家李博和音乐人张咏共同发起成立了“无声合唱团”这一特殊文化艺术团体。他们深入广西凌云县和福建厦门市的特殊教育学校,与孩子们交流、互动,最终选定了14名有音乐梦想的孩子。对于听不见声音的孩子来说,学习唱歌几乎是不可能完成的任务。李博和张咏面临着前所未有的挑战。他们没有经验可循,只能摸着石头过河。

他们发明了独特的乐器,通过震动让孩子们感受音乐的节奏。他们利用身体的律动,例如让孩子们触摸鼓面,感受鼓点的震动。他们用手势、表情、身体语言,耐心地引导孩子们发声、合唱。他们让孩子们触摸自己的喉咙,感受声带的震动,学习控制发声。

为了纠正孩子们的发音,李博和张咏会一遍又一遍的,示范,纠正。孩子们不仅要学习自己的部分,还要学会与同伴配合,这对于听不见声音的孩子来说,难度更大。他们通过手势的配合,眼神的交流,来达到协作的目的。孩子们要克服发声的困难,要记住复杂的乐谱和手势,要学会与同伴配合。李博和张咏也付出了巨大的代价,他们关闭了自己的画廊和演出,靠着过去的积蓄,支撑着合唱团的运转。

在训练过程中,孩子们不仅学习了唱歌,还学习了乐器、舞蹈、绘画等艺术形式,全面发展自己的才能。“难的是巨大的耐心,用了5年时间实现有控制地发声”。李博回忆,最初接触孩子们时,最小的不到六岁,最大的十几岁。如今,最大的孩子已经二十多岁,最小的也十几岁了。他和搭档最初去聋哑学校,是偶然听到北京街头的聋哑人喊出一嗓子,产生了音乐和艺术的灵感,于是想到去录制声音素材。可当他们面对孩子们时,觉得如果只是录制声音素材,就有点亵渎了艺术和孩子们。他们决定留下来,和孩子们一起,做帮助他们“发声”的音乐。

李博说:“他们的声音是未经修饰的天然之音,保有着人类最原始的力量。在他们的声音面前,我感觉到我们的语言瞬间失去了意义。”

2018年,在北京音乐厅,“无声合唱团”终于迎来了他们的绽放,以天籁之音震撼观众。当孩子们的声音响起时,全场观众都被深深地震撼了。孩子们用“啊”、“嗯”、“哦”等简单的音节,唱出了生命的喜悦和力量。他们的歌声中充满了纯真与力量,深深的感染了在场的每一位观众。

他们用自信的笑容和有力的手势,传递了对音乐的热爱和对梦想的执着。孩子们在舞台上找到了自信,他们不在为自己的缺陷感到自卑。音乐家刘索拉形容他们的歌声是“天籁之音”,是“外星人或者海底的鲸鱼发出的声音”。她说:“无声合唱团向我们证明了,(即使)我们人类本身听不见,也可以发出非常单纯、好听的声音。”

“无声合唱团”的成功,不仅仅是一场音乐表演的成功,更是一次爱与平等的传递。

李博强调,他们做的一直是艺术项目,不是公益项目。不是他们帮助孩子们,而是孩子们帮助他们深化了对艺术和人生的认识。孩子们用社会既定认知的“不足”感染和反哺着每一个人。无声合唱团用艺术去沟通无声世界和有声世界,不是让少数群体被社会同化,而是改变社会对少数群体固有的观念和态度(不单是听障人群),让人与人之间能享受权利真正的平等。他们用自己的经历告诉我们,即使身处逆境,也要坚持梦想,永不放弃。

他们用自己的歌声呼吁社会关注残障人士,给予他们更多的理解和尊重。李博和张咏说:“重要的不是台上的那几分钟,而是他们回去之后,能更好、更有尊严地活下去。”他们拒绝了所有的商业演出,为了不耽误孩子们的学习。他们希望通过自己的努力,为残障人士构建一个平等尊重的社会。

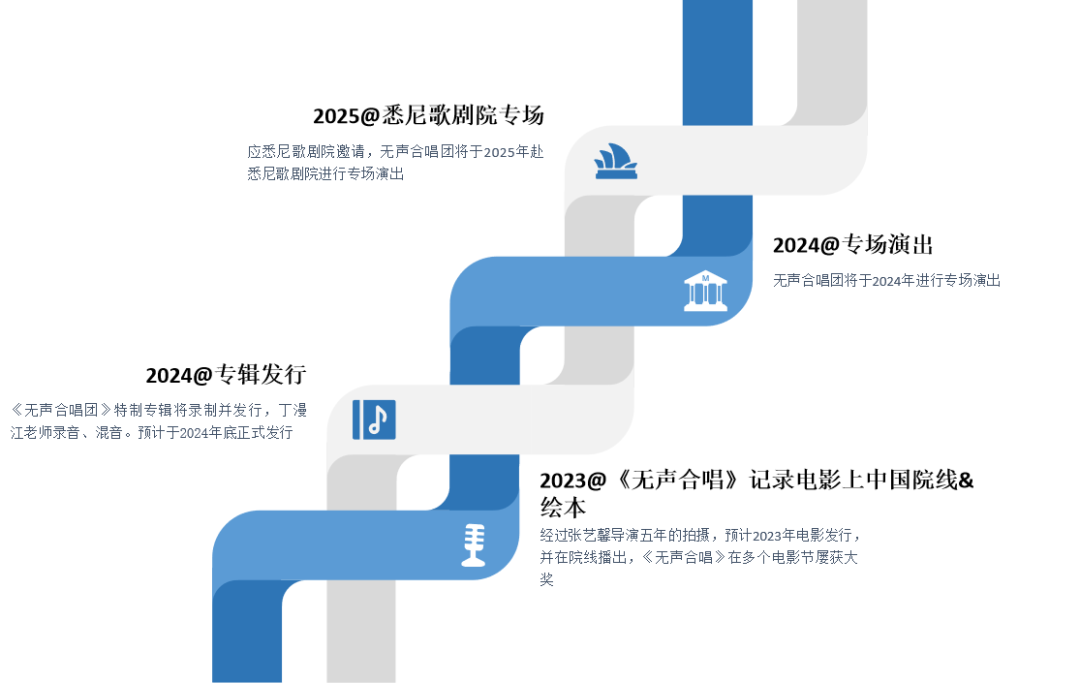

“无声合唱团”的故事还在继续。他们已在北京音乐厅演出,登上央视《经典咏流传》。应国家大剧院、悉尼歌剧院邀请,

2025年,“无声合唱团”还将分别到国家大剧院、悉尼歌剧院进行专场演出。孩子们在音乐中找到了自信和快乐,他们用自己的力量照亮了自己,也照亮了别人。李博和张咏的付出,也得到了社会各界的认可和支持。

李博在武汉美术馆(琴台馆)展出的一组《无声合唱团》艺术作品中,有一件绘画画了9张嘴,那是最早的无声合唱团的九个孩子。李博和他们相互陪伴了10年,孩子们就像他自己的孩子一样。虽然每个孩子的发展不一样,但他们都活得最像自己,为了理想去奋斗,遵循意愿去创造,还会帮助别人。无声合唱团,在过去的2022年获得华茂美堉奖提名奖之后,仍然前行,在爱与希望的引领下走得更远,他们用音乐架起了一座桥梁,连接了无声的世界和有声的世界,让爱与平等的光芒照耀更多的人。

下文为无声合唱团代表李博先生在第二届华茂美堉奖颁奖典礼暨第三届东钱湖教育论坛“点亮美心”专题活动中分享的《无声合唱团的美育故事》。

理 念

无声合唱团是从2013年底发起的。听障群体分两种:一种是可以借助人工耳蜗听到声音;还有一种是错过了治疗期,完全生活在无声世界的人群。无声合唱团是针对这些孩子成立的合唱团,我们这个合唱团其实是在做一件很平常的事,但是希望孩子们能够用声音去架起一座桥梁,让普通人和特殊群体能真正的沟通。

过 往

现在我分享一段无声合唱团的过往。

这些年来,我们总结出一百堂课的打击乐和合唱教学方法,这些教学方法是和这些孩子一起总结出来的,孩子们教我们怎么去感受他们,我们也教孩子们怎么去感受我们,这样慢慢的,我们的世界就一点点打开了。

演 出

“全国助残日”那天,孩子们第一次登上舞台,那天唱得并不是特别好,但对我们来说意义却非常大,这是孩子们初次站上舞台让别人听到了他们的声音。

后来我们也一起去了厦门,在厦门的一个音乐节上表演;而后才有了在北京音乐厅演出的机会。其实在北京音乐厅演出完了以后,我们才逐渐意识到无声合唱团真正在做什么,整个观念也都发生了改变,是孩子们在用自己的声音去感染和鼓励很多人,他们不但是为了自己,也是为了更多像他们一样的人。

其实一个人的表达很重要,有时候觉得我们每一个人和这些孩子都是一样的,也有无法表达的时候,也有和别人之间有隔阂的时候。我们在北京音乐厅演出完以后也得到了社会的很多关注,其实我们也希望合唱团可以一点一点的做得更好,让合唱团的孩子们可以更快乐。

我们这些课程不但适用于合唱团的孩子,也适用于更多无声的群体,在北京也可以去做很多与此相关的工作。北京音乐厅这场演出的前两首曲子都是用中国的非遗传统文化做的编曲,因为我们觉得这些跟孩子的感知非常像。

在和孩子用音乐交流的过程中,音乐在他们的世界里是另外一种形态,有振动、有气息,最关键的是很多做音乐的人没有体会到的东西就是时间的流动,音乐把时间分割了才会有空间的感觉,这些孩子能够真正体会到声音里的时间概念,这其实也是音乐里非常美的一个东西。

音乐厅演出完了以后,大家不约而同地举起了双手,这也是孩子和观众用音乐沟通的一个显现。

随后,我们带孩子们在北京走了很多地方,去看他们想看的风景。

未来和目标

好的音乐没有完结的时候,这是疫情这三年我一直在思考的问题。我们希望合唱团可以让更多观众知道,用最好的、最高标准的作品去感染观众,同时一点点改变观众,也希望我国政策能做出一点点改变,能给特殊群体更好的选择、梦想的权利。在我们印象中,视障群体只能做按摩,听障群体则主要从事剪发或者是很基础的工作,但是和这些孩子接触发现,他们和普通人一样,每个孩子都有自己的梦想,为什么社会不能给他们提供这些帮助呢?

我们希望每个人都是平等的,这也是我们做合唱团的一个初衷。孩子们无论来自城里,还是山里,无论是普通人,还是所谓的特殊人群,我们希望每个人都能有平等选择的权利。

这是合唱团未来三年的规划,我们希望合唱团能越来越好,也希望给特殊群体争取更多的实现梦想的机会!