Info

在浙江温州大荆镇有一位守望大山23年的音乐老师,她把歌声带给了孩子,奏响着一曲曲动人的乐章!

她就是乐清市大荆镇第六小学副校长、浙江省特级教师、全国优秀教师、第二届华茂美堉奖提名奖获得者——陈晓雯女士。

在浙江省温州市乐清市的大荆山区,距离市区五十公里的地方,有一位名叫陈晓雯的音乐老师,她是当地大荆镇第六小学二百二十六名学生心中最亲和的旋律。陈晓雯老师不仅是全国优秀教师,更是浙江省特级教师。她的家庭,祖辈三代都是乡村教师,这让她对乡村教育有着一份特殊的使命感。作为大荆六小唯一的音乐教师,陈晓雯老师认为,用音乐为山里的孩子们打开另一个世界,是一件无比美好的事情。

自一九九九年在家乡大荆镇成为一名音乐教师,到二零一五年主动申请调至更偏远的大荆镇第六小学支教,再到三年支教期满后依然选择留守,陈晓雯老师用实际行动诠释了“坚守”二字的深刻含义。在大荆六小的阶梯教室里,伴随着轻快的乐曲,六十多名六年级的学生正在台上载歌载舞,脸上洋溢着自在舒展的笑容。陈晓雯老师牵着孩子们的手,如同母亲一般亲和。这样的音乐课,陈晓雯老师每周至少要上十六节,这也是孩子们最为期盼的课程之一。

刚来到大荆六小时,陈晓雯老师发现,这里半数是留守儿童,许多孩子连一首完整的歌都唱不出来,更别提演奏乐器或创作乐曲。为了改变这一现状,陈晓雯老师向校长申请,将学校的传统铃声换成自己剪辑的音乐铃声系统,午休、放学后也安排专门的时间播放音乐,让学生每天在校有一小时以上的时间沉浸在乐声中,感受音乐的美好。为了点燃学生对音乐的兴趣,陈晓雯老师启发学生观察生活中打扫卫生、做菜等场景,并努力发现其中的节拍、韵律。她还自费为每名学生都买了一支竖笛。氛围的力量是强大的,现在学校每位学生至少会一件乐器,有的甚至能演奏好几件。孩子们还试着创作乐曲,班级经常开音乐会,自发编创集体舞。

陈晓雯老师教音乐时的亲和,与她一次次选择时的坚定形成了鲜明对比。一九九九年毕业后,她成为大荆镇第一位音乐专职教师。这些年来,她曾多次有机会调入城里,但都放弃了,反而一路“逆行”,从镇里学校深入山区学校。她说,小时候看父母教书,深知乡村教师的不易,也因此愈加读懂了坚守的意义。在教学实践中,她习惯了咬牙坚持。二零零九年,在帮助学生创排舞蹈作品时,陈晓雯老师不小心拉伤了左脚踝韧带,一次次的“放不下”,让她再三错过最佳治疗时间,如今她的左脚掌已经变形,一生要与矫正鞋为伴。

和孩子们排练晚了,她一定要开车把路远的孩子送回家才放心。山区学校的学生,往往来自多个行政村,常常一送就是一个多小时,天黑透了才能回家。长大成人的学生中,有十几位和陈晓雯老师一样,回乡成为乡村学校教师,有三位还成为陈晓雯老师的同事。大荆六小的语文老师张梦妮说,她受陈老师的影响很大,要把她的“接力棒”传下去。

陈晓雯老师还常常和另一批“学生”开展线上课堂,他们是六十多名温州各地的优秀音乐教师,也是陈晓雯名师工作室的成员。她认为,一个人的光和热是有限的,传帮带才能走得更远更久。通过每月一次的线下交流,以及上门蹲点培训、示范课演示等,陈晓雯老师不断将自己的教学经验传授给更多音乐教师。她认为,更重要的是理念传递,要相信美育的力量。永嘉县瓯北第一小学的葛倩倩老师说,陈老师总是会给出详尽建议,有时还会通过视频进行示范、讲解。

陈晓雯老师还把自己的送教下乡名师工作站,设在了山区泰顺县东溪乡中心小学。每次工作室活动,她都要凌晨三时半起床,从温州北端的大荆镇驱车至泰顺县,马不停蹄地听课、讲座与指导,下午五时再驱车回家。陈晓雯老师传递的能量,犹如种子般播撒开去。泰顺县三魁镇中心学校的张晓静老师,不仅主动请缨支教泰顺县雅阳镇松垟中心小学,还在全校推广陶笛教学。乐清市建设路小学黄颖颖老师,支教乡村学校乐清市湖雾镇小学已经三年,每天开车一百多公里,往返于家和学校之间。跟随陈晓雯老师的脚步,她们都成了优秀的音乐老师。

陈晓雯老师的家庭三代都是乡村教师,这让她从小就对乡村教育有着深厚的感情。她曾说:“我生在乡村,长于乡村,我的爷爷、爸爸妈妈都是乡村老师。打从有记忆以来,每天看着他们奔波于山间,也让我在童年时期就立下了梦想——长大后,我也要当一名乡村教师!”这份初心,让她在毕业后毅然选择了回到家乡,成为了一名乡村音乐教师。

陈晓雯老师的故事,是对美育、教育和公益的完美融合。她用音乐点亮了乡村孩子们的梦想,用爱心温暖了他们的心灵,用坚守诠释了乡村教师的责任和担当。她的故事告诉我们,美育不仅仅是艺术技能的培养,更是心灵的滋养、人格的塑造和梦想的启迪。教育不仅仅是知识的传授,更是爱心的传递、希望的播种和生命的引领。公益不仅仅是物质的捐赠,更是精神的传承、力量的传递和希望的延续。陈晓雯老师用她的行动,为我们树立了乡村教育的典范,也为我们指明了美育、教育和公益的未来方向。

下文为陈晓雯女士在第二届华茂美堉奖颁奖典礼暨第三届东钱湖教育论坛“点亮美心”专题活动中分享的《音乐,创造乡村学校的另一种可能》。

激发音乐热情

我是一位扎根乡村学校23年的音乐老师,为实现“让音乐属于每一个孩子”,我精心地准备每一节课、上好每一节课。

23年来我从音乐专职教师成为一专多能的舞蹈、乐器、音乐学科项目化设计者和指导师。

八年前我主动请缨到更偏远的乡村学校——乐清市大荆镇第六小学支教,成为学校唯一的音乐老师。刚到这所学校时,我自认为积累了大量的教学经验,应该游刃有余,但却发现这里的孩子音乐基础薄弱,对歌唱没有音高概念,也没有接触过乐器的演奏,家长也没有想过让孩子学习音乐。

为了激发孩子学习音乐的兴趣,我请孩子们用生活中随处可见的矿泉水瓶、纸杯、纸箱、锅碗瓢盆等来制作打击乐器,在这个过程中发现孩子们动手能力特别强,他们对乐器演奏产生了浓厚的兴趣。

我想是时候让孩子们接触有音高的乐器了,这个想法一出,我立刻跑到镇上自掏腰包,给学校二到六年级200多个学生每人买了一只竖笛。

当他们学会用竖笛吹奏简单的乐曲时,我鼓励孩子们举一反三自学更多的乐曲,我请自学能力强的孩子当小老师在中午时间到各个班级进行竖笛互助式教学,很快我们学校二到六年级每个孩子都学会演奏竖笛了。

趁热打铁,我们在学校百年樟树下为孩子们搭建乐樟Show舞台,作为孩子在晨间和下午放学时间面向全校师生和家长公开展示的舞台。

当家长看到自己的孩子也能像演奏家一样像模像样的演奏,他们的想法彻底改变了,现在只要我们学校一说学什么乐器,家长就会第一时间想办法买乐器给孩子学习。

我们学校孩子的乐器自学能力越来越强,他们能将竖笛演奏的方法牵移到其他乐器的演奏上。我给乐器自学能力强的孩子开班,让他们当器乐社团的的小老师,让全校同学通过自主选课的方式,到他们选择的班级上课。

孩子们通过学习乐器,调动了自身的学习积极性,建立了自信心,同时培养了自主学习的能力。

撬动课堂变革

我尝试将项目化学习引入音乐学科,我设计的项目,比如通过“我是竖笛小老师,我如何帮助更多同学学会吹奏竖笛”这个驱动性问题,激励孩子们展开学习实践。

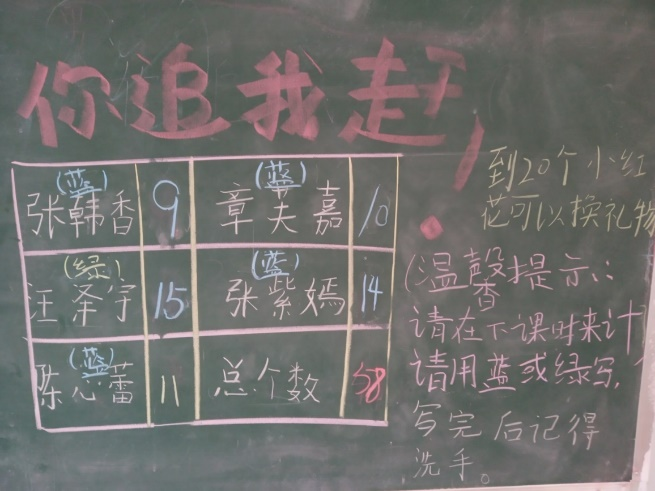

四年级学生通过不断地讨论、合作交流,共同拟定教学方案,他们使用电脑查阅收集教学资源,手动编写竖笛演奏的指法口诀及练习曲。为激励同学们,还在黑板上设计“你追我赶”的评价表,并找来纸张让同学自己设计奖励贴贴本。

此外,我们邀请没有学过竖笛的老师来体验演奏竖笛的乐趣,有幸邀请到几位到我们学校参加交流会的外校老师。

这几位参与体验的老师告诉我这些小老师太厉害了,他们在体验过程中无论遇到什么问题,小老师们总会想办法帮助他们,短短四十分钟的时间,零基础的老师们学会了两首小乐曲的演奏,还学会了用柯尔文手势进行独舞。

为了培养学生的音乐思维,支教八年来,我开发了七个阶段三个系列的音乐项目化学习:

●分为“小小演奏家”“小小作曲家”“舞蹈设计师”等30个音乐项目化学习;

●采用15分钟、35分钟、110分钟短、中、长课时;

●创新学生走班、教师走班、小老师走班三种形式,来满足学生学习和体验音乐的需要。

孩子们在音乐项目化学习中像音乐家那样思考,在真实的情境中创造性地解决问题,不仅实现了高阶带动低阶学习,还实现了创造性合作和表达。

学校从八年前零乐器演奏到现在每个孩子至少会一件乐器,50%以上孩子能演奏两件或更多乐器,个别孩子能演奏八件乐器,孩子们每个学期创作的乐曲多得数不胜数,每个班每学期开三场音乐会,设计集体舞两到三支。真正实现了班班有合唱、班班有合奏、班班有舞蹈、人人爱创作。

不仅在音乐学科道路上开展项目化学习,我还鼓励学校全体老师共同参与,学校项目化学习目前已经走进数学、语文、英语、科学、美术等学科,学校共积累140个学科项目化学习项目,我们学校项目化学习成果曾在省、市、县级公开分享。

燎原乡村美育

十多年来,我主动参与乡村学校帮扶支教的美育工作,曾担任温州市陈晓雯名师工作室、温州市陈晓雯送教下乡名师工作站、乐清市中小学音乐名师工作室的主持人。

招收来自温州市各地区50余位乡村音乐老师,通过线上线下相互连线的方式,助力乡村音乐教师的成长。我的工作站设在温州最南部山区的泰顺县东溪乡中心小学,与我所在学校相隔四小时的车程,我常往返于四百多公里外的泰顺县,为助力加快泰顺县跨越式高质量发展而不懈努力。

为助燃乡村学校的美育之火,我们工作室以音乐玩创学习为研究的主方向,在全市乡村学校启动音乐玩创实验班级两百余个,设计7类体态律动和百余节微课,发明十类自制乐器共50余件,并配置配套微课,承担乐清市图书馆美心学堂、宅家线上音乐两个系列的公益课堂;

为响应教育共富,工作室近二十位老师共参加八个支教团队,承担温州市教育局乡村美育音乐课空中飞课支教工作,以一根网线支撑起温州五县八所乡村学校全校的音乐课,工作室成员还担当线下各地区的乡村学校的支教和送教工作。

十年间,我曾指导老师们在省市县级获奖一千余人,指导老师获县级骨干教师、名师、教坛新秀四十余人次。

2018年6月,我在大荆六小三年支教转瞬即逝,但我做了一个重要的决定,我要为这一群可爱的孩子们留守在这一所学校。

因为对生在乡村、长在乡村的我来说,深知乡村孩子更需要我,我愿一辈子扎根乡村学校,用一生时间去做美丽的事。育人以乐,育人知乐,育人为乐,以乐育人,用音乐创造乡村学校的另一种可能。

我希望用音乐和爱滋养每一个孩子健康成长!