Info

她是儿童绘本创作领域中的拓荒者,始终坚持用艺术的形式传承中华文化。她的作品《桃花源的故事》不仅是对经典故事的全新演绎,更是对中国文化价值的深层挖掘。她以独特的艺术语言,将中国传统美学与现代儿童的审美需求巧妙结合,为孩子们打造了一个充满诗意和想象力的桃花源。

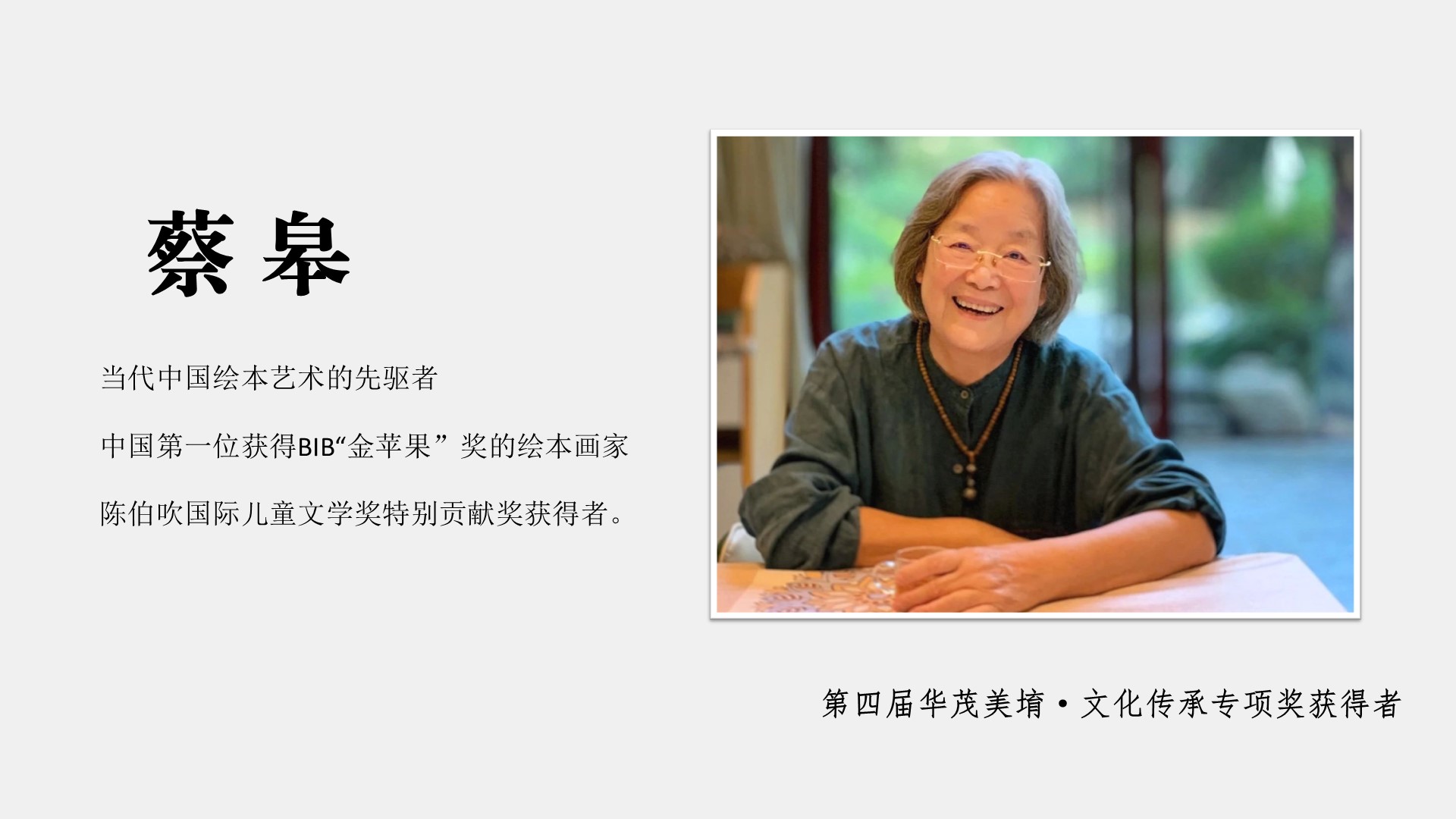

蔡皋:第四届华茂美堉·文化传承专项奖获得者,当代中国绘本艺术的先驱者,中国第一位获得BIB“金苹果”奖的绘本画家,陈伯吹国际儿童文学奖特别贡献奖获得者。

1946年,蔡皋出生于湖南长沙的一个书香世家。爷爷曾任县令,父亲是西南联大的才子。然而,历史的洪流却改变了一切,家庭的荣光被无情抹去,家道中落,亲人被划为“黑五类”,童年的蔡皋需要学会仰望星空。父亲以豁达而坚定的姿态,为女儿构建了一个精神的避难所。家中虽一贫如洗,诗词和故事却从未离开过餐桌。他讲屈原的忠贞,诉李白的洒脱,用文学为女儿编织出一个想象的世界。而她的外婆,则用手中的剪刀和针线将乡土的诗意绣进生活,她教蔡皋剪纸、刺绣,讲唱泥土里生长出来的童谣,质朴的韵律让蔡皋感受到传统文化的呼吸与脉搏。

如果说父亲给了她思想的天空,那么外婆则让她学会在大地上寻找美。外婆常带她穿过田埂,探访野花和虫鸣的世界。她让蔡皋观察那些最平凡却也最充满生命力的景象——村头的老茶花树、随风摇曳的稻穗、傍晚归巢的燕子。年幼的蔡皋没有意识到,这些细碎的片段正成为她日后艺术生命的底色。

然而,命运总喜欢用转折考验人的意志。20世纪70年代,蔡皋从湖南第一师范学校毕业,被分配到株洲县的一所乡村小学任教。这里山路崎岖,回家需要翻越25里山路,再辗转多次才能到达县城。她不仅要教授语文课,还要分担村里的农活,参与打坝、插秧、秋收。最初,她感到“像被放逐”,甚至想过放弃,但很快,她的目光从焦虑转向周围的土地。寺庙前那棵老茶花树,在冬日寒风中仍然盛开;山坡上的梨树虽从不开花,但孤独中透着一种顽强的浪漫。蔡皋慢慢发现,生活中的琐碎与艰辛中,藏着一种深沉不语的美。

“砍柴担水算轻的,打坝、起水塘,春插秋收最累,刚开始的时候很想哭,被放逐的感觉。后来渐渐适应了,被大自然和淳朴的村民疗愈了,越来越喜欢。”她用画笔将这段乡村岁月化为永恒,寺庙的茶花、乡野的孩子、田间的风景,这些元素成为她绘本中不可或缺的灵魂,她开始相信,艺术不必来自高高在上的殿堂,而是可以从脚下的土地中生长出来。

作为一位自学成才的画家,蔡皋并未接受过学院派的专业训练。白天,她在课堂上教书;晚上,她伏案临摹工笔画与连环画。她通过阅读和反复练习,一点点摸索出属于自己的风格。在乡村的17年,她不仅教会了孩子们识字,也悄然用双手为自己的艺术人生开辟出一条路。

多年后,当蔡皋回忆起这段看似无望的日子时,她却说:“人有时候会遇到不得不做的事,比如我当年不得不 ‘下乡’。我原以为那是浪费,结果我发现我可以转换它。有的人没有转换好,那十几年就非常痛苦。这有关人生态度。以前很多小故事写孩子 ‘找幸福’,内心强大的人就相信,即便走了弯路,我也能看到风景。人生就是体验生活,包括体验痛苦。”她深知,艺术的本质不在于形式的完美,而在于能否为平凡赋予意义。在生活的皱褶中,她找到了艺术的真谛,也找到了属于自己的“桃花源”。

20世纪80年代初,一个名字开始在绘画界崭露头角——蔡皋。她的彩色连环画《贺胡子》《三色圆珠笔》分别在1980年、1982年《红领巾》期刊上获奖,凭借独特的艺术风格和对儿童心理的敏锐洞察,引发了业界的关注。然而,与许多科班出身的艺术家不同,蔡皋的艺术之路充满波折与挑战。少年时期,由于家庭背景特殊,她与高等学府失之交臂。之后,她经历了知青岁月和乡村教师的生涯,直到近四十岁,才真正找到全情投入艺术的机会。

1982年,一次偶然的机会改变了蔡皋的人生轨迹。她调入湖南少年儿童出版社,成为一名编辑,对于蔡皋而言,这里是她真正意义上的“大学”。在出版社的工作不仅让她得以接触更多优秀的绘本作品,也为她提供了一个展示才华的平台。蔡皋像一条跃入清泉的鱼,迅速适应并迸发出前所未有的创造力。她将多年积累的创作经验以及对儿童的深厚感情注入到每一件作品中,画作以鲜艳的色彩、流畅的线条、饱满生动的人物形象著称。故事内容贴近儿童生活,既充满童趣,又饱含想象力。

尽管在编辑岗位上找到了施展才华的舞台,但作为童书领域的新人,蔡皋的起步并不轻松。缺乏作者资源让她的组稿工作屡屡碰壁,她决定另辟蹊径:用参赛来证明自己,并为自己赢得机会。1987年,上海的艺术舞台上,一幅名为《七姊妹》的画作引发了轰动。这幅作品以细腻的笔触和灵动的色彩,生动刻画了七个女孩天真烂漫的形象,深深打动了评委的心,最终荣获中国儿童读物插图作品邀请赛优秀作品奖。

蔡皋的努力和天赋开始赢得更广泛的认可。1989年,她创作的《晒龙袍的六月六》让著名画家黄永玉赞叹不已:“画得真好啊,湖南有福了!”这一评价不仅肯定了蔡皋的艺术成就,也让她在业内有了自己的“名片”。回忆起那些年,蔡皋坦言:“我去参赛,是想让评委们知道,在湖南还有这种水平的编辑。在业内,我算是有了自己的‘名片’。作为图书编辑,我们要千方百计去获得能力,艺术并不是目的。”

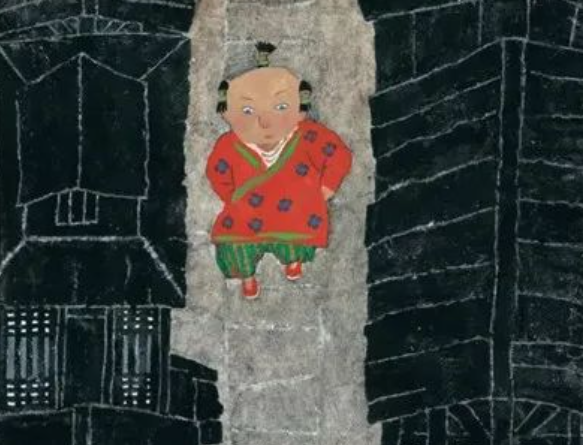

她的努力没有止步于国内,1993年,蔡皋凭借绘本《荒原狐精》(原名《宝儿》)获得第14届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)“金苹果”奖。这是国际美术插图领域的至高荣誉,而蔡皋则成为中国第一位获此殊荣的艺术家。在绘本尚未普及的年代,这一奖项让中国原创绘本在国际舞台上崭露头角,也让世界看到了中国故事的独特魅力。

她的努力没有止步于国内,1993年,蔡皋凭借绘本《荒原狐精》(原名《宝儿》)获得第14届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)“金苹果”奖。这是国际美术插图领域的至高荣誉,而蔡皋则成为中国第一位获此殊荣的艺术家。在绘本尚未普及的年代,这一奖项让中国原创绘本在国际舞台上崭露头角,也让世界看到了中国故事的独特魅力。

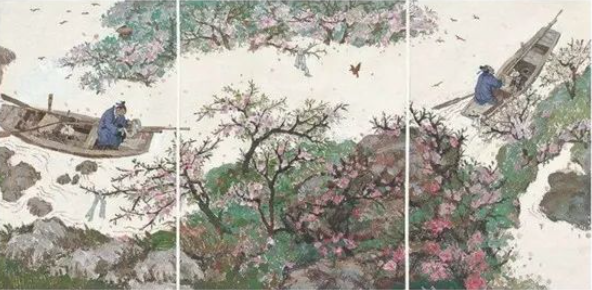

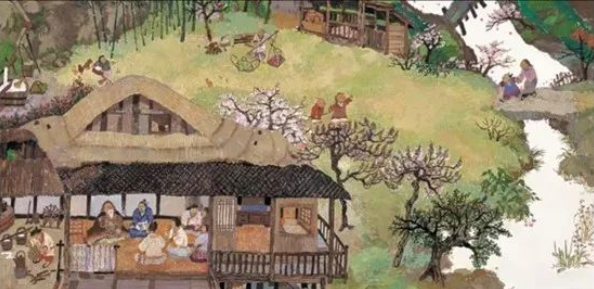

2001年,蔡皋与日本著名绘本作家松居直合作绘本《桃花源的故事》。这部作品以陶渊明的经典文本为基础,融合传统水墨技法与现代艺术表现,不仅被收藏于日本东京木城绘本之乡美术馆,还曾在日本多地巡展,并最终被选入日本小学国语教材。

在她之后的创作中,佳作频出。《花木兰》于2013年出版,并凭借其极具冲击力的画风与生动的叙事手法,荣获2014年“陈伯吹国际儿童文学奖之年度绘本奖”。2022年,蔡皋因其多年来在绘本领域的贡献,获得第34届陈伯吹国际儿童文学奖特别贡献奖。这些奖项与成就背后,是她始终如一的热爱与坚持。

从初露锋芒到逐步崭露头角,蔡皋用一次次比赛和作品让自己从“无名”变成“有声”。她不仅是在创作,更是在为自己争取让更多孩子看到美好故事的机会。

中国传统文化是一座取之不尽的宝库,为蔡皋的艺术创作提供了源源不断的灵感。从《山海经》的奇幻瑰丽到《聊斋志异》的奇幻故事,再到民间传说中的智慧与美好,蔡皋从这些经典文本中汲取创作养分,并用她独特的艺术语言重新演绎,赋予这些古老故事新的生命力。正如她所说:“我爱中国的传统文化,它是一个给予我灵感与动力的巨大的力量场。”

这一热爱在她与“日本图画书之父”松居直合作出版的《桃花源的故事》中体现得淋漓尽致。20世纪90年代,蔡皋因绘本创作结缘松居直。有一年,她编的书获得了松居直赞助的四个奖项,这引起了松居直的极大兴趣,他点名要见蔡皋,并感叹:“一本好书背后一定有一个好编辑。”

1995年,松居直来中国参加北京国际书展,再次与蔡皋相遇。这次相遇为《桃花源的故事》的创作埋下了伏笔。后来,蔡皋陪同松居直一行参观了湖南桃源县的桃花源。当松居直亲眼见到桃花源后,便萌生了合作绘本的念头。蔡皋主动请缨,立志要将陶渊明笔下“武陵人觅桃源,终入佳境”的故事变成一本独特的绘本作品。

在《桃花源的故事》中,蔡皋不仅呈现了传统文化的诗意,更用她的画笔讲述了追寻之美。她在绘本中大量运用国画留白的处理方法,以温暖的色调统一画面,用柔和的笔触描绘桃花、河流、渔船、农夫和耕牛,画面中的一切仿佛都带着自然的气息。通过她的笔触,读者可以感受到传统与现代、现实与虚构之间的微妙张力。这本绘本并不是对《桃花源记》的简单复制,而是蔡皋对传统文化的一次全新诠释。陶渊明的原作中,桃花源带有浓厚的避世思想,而蔡皋的“桃花源”更接近真实的生活——它是乡村的日常,是人们对幸福的向往。她在绘本中融入了自己对乡村生活的热爱,以细腻的画笔描绘出一种朴素而积极的生命精神。在“讲述中国的美育故事——华茂美堉专项奖获奖人事迹报告会”上,谈到《桃花源的故事》绘本创作的时候,蔡皋反复提到“源头”这个词。在她看来,源头是艺术创作的活水之源,而每个人的源头都深深扎根于生命的经历之中。她说:“童年是我源头,文学是我源头,艺术是我源头,我就是不断地在我的生活中,去回望我的源头,因为源头有活水。”她的绘本创作,从未脱离过她的生活经历,甚至可以说,她的生活每一寸边角料都被她精心拾起,化为艺术的材料。

蔡皋形象地比喻她的创作过程,就像一块布裁剪后剩下的边角料,也能被用来制作孩子的小围兜或漂亮的蝴蝶结。“我的生活一点都没有浪费掉,边角余料都没有浪费,使用我生活的材料,把它用到我的绘本创作里面去安置好了,我心情很熨帖、我很舒畅,这就是我的艺术。”她用这样的方式,将她的生活、记忆与情感融入绘本创作,让读者从她的画中感受到浓浓的生活气息与人文温度。

经过多次酝酿与推敲,这本由松居直配文、蔡皋绘制、唐亚明编译的《桃花源的故事》终于在2002年由福音馆出版。出版后第二年,这本书被选为日本小学国语教材,并在日本的四家美术馆巡展,向更多国际读者传递中国文化的魅力。

蔡皋的作品并非单纯为传统文化“画肖像”,而是通过画笔重新发现传统中的现代意义。她相信,传统文化的亮点已经融入我们的血脉,而那些未被发现的部分,需要用心去挖掘、理解和传承。她以独特的方式,将中国故事讲给世界听。

正是这种对传统文化深刻理解与创新表达的坚持,赢得了社会各界的高度评价。蔡皋凭借其绘本作品,赢得了社会各界的高度评价。2022年12月,她荣获第34届陈伯吹国际儿童文学奖特别贡献奖,颁奖词中特别写道:“蔡皋先生是一位热爱自然之美、艺术之美、中国传统文化之美的绘本创作者,更是一位致力于通过绘本将中国传统文化艺术巧妙传递给儿童的绘本创作大家。”

她用自己的经历告诉人们,美育不只是课堂上的讲授,而是生活的实践。她用阳台上的花草、屋顶的绿洲、绘本中的每一片叶子和花朵,向孩子们传递着生活中的美感与温度。“美是会要被召唤的,它要召唤才能从你的内心流到你的鼻端,成为可见的、可视的画面。”她相信,只要心中有爱,生活的每一个角落都可以成为桃花源。