Info

以美育人,与美共生,她从语文课出发,打造一间没有围墙的课堂,以兴趣为引导,让孩子们去感受,去探索,去创造,寻觅对生活的热爱,保持对美的想象。她就是第三届华茂美堉奖提名奖获得者,全国首位美育特级教师,也是至今全国唯一获此荣誉的王圣民——以美育人,让未来之花向阳绽放。

王圣民/ Wang Sheng Min 1945年出生在上海,1967年毕业于上海师范大学中文系,1985年在上海市南洋模范中学创设并教授美育课,1999年获得由上海市政府颁发的“美育特级教师”称号,是全国唯一获此殊荣者。1998年、2003年两次获得上海市三八红旗手称号。

王圣民本是上海南洋模范中学的一名语文老师,但渐渐地,她对语文古板教学产生了抵触,她说:“我是学中文的,毕业之后理所当然做了语文老师。但是在教语文的过程当中,我觉得我对于语文教学产生了抵触、厌倦和无奈的情绪,为什么?因为每门课程都有一个教学参考书,我们给学生讲的内容要严格依照着这上面讲,它说什么你就说什么,我只要做一个传声筒。但是我不愿意,这不是语文应有的样子。因为我教的那些学生都很可爱,我总是为他们担忧,我想给他们讲一些小诗,给他们看一些名画,让他们看一些很好的建筑。”

于是,王圣民想用自己喜欢的方式教学,她跟家长、老师沟通,是不是可以在每节语文课堂的最后5分钟,讲些她认为孩子该懂的东西。在得到家长、老师的一致赞同后,她把语文课分成了两部分,前40分钟进行正常的语文课程教学,最后5分钟内容不一,有时是读一首小诗,有时是观赏一幅画,有时是听一段音乐。学生喜欢,家长喜欢,老师、同事都很喜欢,这对于王圣民来讲是任何奖励都比不上的。

1984年,王圣民偶然看到一份来自联合国教科文组织的报告,说世界各地对中国留学生的普遍印象是勤奋、用功,但缺乏艺术与人文修养。她被深深地触动。作为老师,她感到了一种压力,更感到了一种责任。于是她决定探索美育,成为一名美育专职教师,自此开始了漫长的美育教学生涯。

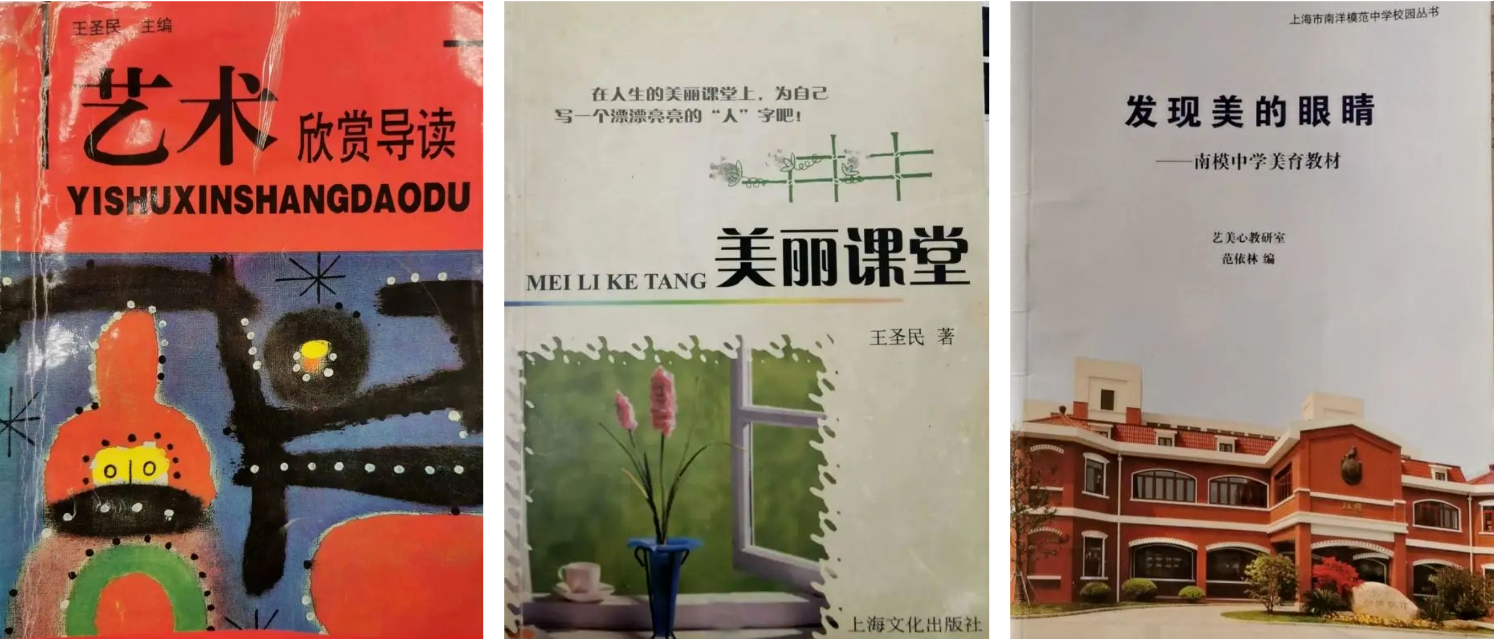

在那个年代,美育在中学教育里是无人探索的新大陆。于是王圣民决定自编教材,在南模中学开设了全国首个“美育”必修课程,她当时最大的愿望就是能让自己的学生,留着右脑来欣赏艺术,培养人格,有教养。她很感激当时的校长赵宪初给了她这样一个自由探索美育的空间。赵宪初曾担任上海市政协副主席,也是我国知名的教育家和社会活动家。那时,王圣民把自己编写的美育课教材给他看,赵宪初马上就同意开课。“‘我相信你。’赵校长这句话给我的信任是没法说的,我就只有一个愿望,一定要把这个课上到最好。”王圣民受到了极大鼓舞。

“一个人的漂亮是天生的,但是每一个人都有一百种方法可以使自己的形象、气质、风度变得更加美好,美育便为你提供这一百种方法。”这便是王圣民对南模中学美育课的定义。

初来乍到的学生并不知道美育究竟是一门怎样的课程,于是在课堂上,王圣民用特别的行动教育让学生直观地接触到美好,通过简简单单的“问好”实践来培育人际交流中的温情。她说:“你们经常要问问自己一天里跟谁说了谢谢,跟谁说了对不起,跟谁说了再见,跟谁说了你好、早上好,跟多少人有过目光之间的交流,当我的目光一下子碰到你的目光的时候,是不是我的目光里面有温暖?”

她的课,没有考试、没有作业,用美术、音乐、诗歌、电影等形式,在学生的心中种下美的种子。在讲述朱自清的散文《荷塘月色》时,王圣民会告诉学生们,走上社会之后,每个人免不了遭遇许多痛苦,大家要培养化解痛苦的技巧,学会和艺术、大自然滋生美好的情感,从而对抗并最终化解痛苦;她带学生观看戏剧《等待戈多》,戏剧中重复循环的荒诞性,让学生的心灵受到了震撼,启发了学生对戏剧影视的兴趣;她给学生放电影《教父》第一部时,把电影反复播放,只为选出最精彩的镜头为学生一一分析。

“我们如何去帮助少男少女,让他们认知,让他们浸润在青春的美好之中,对自己的性别感到骄傲,而且把自己的性别美感活到极致;我们的教育对象在十五六岁的时候对这些都非常敏感,但是他们没有地方去问,没有地方去说。这时候我们做教师的就是一股很重要的力量。”

在教育男女生之间的关系上,王圣民不动声色地把他们引到对男女性别美感的憧憬上面去,她从男女生理不同讲起,讲到男女同校历史,再延展到性别歧视,告诉他们如何尊重女性,如何与女同学、将来的女同事、女领导打交道,这样实际上就是对青春期男女关系的培养与滋养。

王圣民让美育课成为了上海南洋模范中学所有课中最特别的存在。她的美育课一教就是二十几年,如今已是桃李满天下,影响了许多人的一生,带给他们受用终生的精神财富。

南模中学1999届毕业生范依琳,如今传承了王圣民的衣钵,成为了学校的美育教师。“一路走来,感谢南模孕育我成长,感谢美育开启我格外美好的职业生涯,感谢王老师启蒙、点燃、引领我不断向美而行!这条路任重道远,带着这份执着与热爱,我义无反顾。”范依琳曾这样表述道。