Info

他扎根泥壤,以艺心美育乡土,用文化创意与艺术乡建相结合,保护村落,探索社会美育价值。他是基层美育的践行者,创办的“乡野艺校”,激活了村落的文化活力,守护人文初心。

毛华磊 :第四届华茂美堉·新锐力量专项奖获得者,乡野艺校创始人、校长,CCTV-17乡村振兴观察员,首批屏南县乡村振兴特聘指导员,宁德市青年创业协会理事,现从事社区营造与社会美育行动研究

2019年,毛华磊背着画板和行囊,第一次走进福建屏南县前汾溪村。这个千年古村庄,尽管青山绿水环绕,却因地理闭塞而显得落寞。留守老人和孩子是村中的主要居民,村庄的生活节奏慢得仿佛凝固。

初来乍到的他面对的不仅是语言、习俗的陌生,还有如何融入村庄的难题。他选择从日常开始,用脚步丈量乡村,用心与村民建立连接。他每天走村串巷,与村民聊天、记录村庄故事……在这样日复一日的乡村生活中,他渐渐感受到乡村与艺术结合的可能性。村民口中的家族故事、田间地头的农事活动、村里孩子们的嬉戏声,都成为他开展美育工作的灵感源泉,并在这样的日常观察与体验中,他意识到,乡村需要的不仅是物质上的改善,更需要从精神上找到认同感。

2019年10月,在前汾溪小学,毛华磊为27名孩子开设了第一堂美育课。孩子们用画笔描绘田野与老宅,画纸上溢满童真与纯粹。这堂课让他感受到,乡村需要的并非简单的艺术课程,而是激发创造力、提升文化认同感的教育方式。于是,毕业后,他与团队成员王润家共同返回前汾溪村,将“乡野艺校”发展为一个社会美育公益品牌,扎根乡村,深入村民生活,开展一系列的社会美育行动。

2020年8月,“乡野艺校”团队首次提出了以“1000个美育计划”为行动目标,其中,“乡村美育课堂”作为这一目标的核心板块之一,不仅仅是课堂上的艺术教育,更通过结合村庄生活的元素设计课程,比如孩子们用画笔描绘村中的传统建筑、老树和田间风光,将艺术融入生活。团队强调陪伴式教育,通过家长的参与和孩子们的互动,逐步拉近人与人的关系,重塑人与自然的和谐连接。截至目前,已完成424堂课程,每一堂课都为乡村的孩子们打开了一扇感受艺术与文化的窗户。

在乡村,美育不仅是技能的传授,更是一种情感的连接。

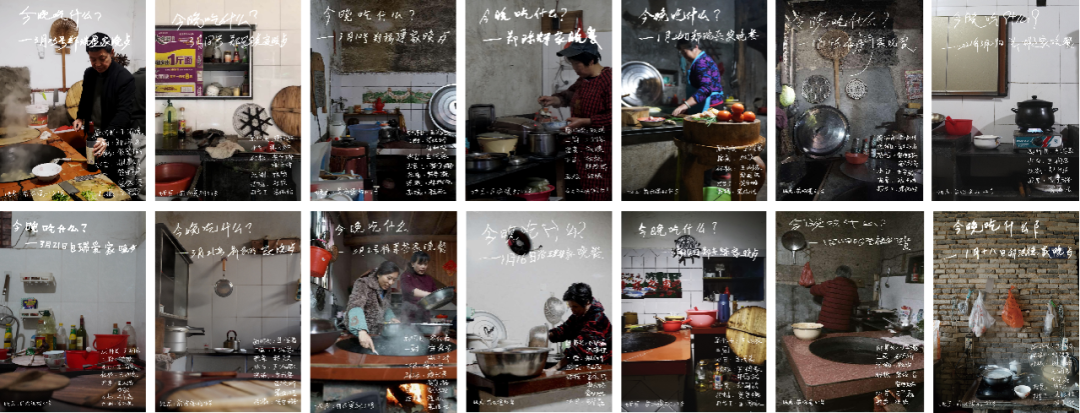

毛华磊和团队发起的“今晚吃什么?”项目,就是通过食物与艺术为村民搭建情感桥梁。在一次家访中,他了解到邹碧英奶奶多年心心念念想吃一顿热气腾腾的火锅,却因条件所限未能如愿。毛华磊带领团队精心准备了一场火锅宴,让奶奶终于实现了这个愿望。

这样的活动不仅让奶奶找回了生活的温暖,也拉近了家人与邻里的距离。毛华磊相信,艺术的作用远不止于课堂,它可以渗透到生活的细节中,成为人与人之间的纽带。

“今晚吃什么?”的成功启发了毛华磊,他意识到,艺术可以成为村民表达情感的媒介,也可以通过简单的互动改变生活的氛围。事实上,这一项目的灵感来自团队在村庄中观察到的真实现状,当孩子们外出打工或求学后,留守村民的日常饮食显得格外简单,往往是一锅粥连续食用两三顿。面对这样的生活方式,团队希望借助“今晚吃什么?”项目,以一顿用心准备的美食为契机,让村民重新找回对生活的热爱与仪式感。他们精心制作了菜单、海报,甚至为每一顿饭进行田野调研和记录,试图将这些点滴的用餐场景载入家庭记忆史。

乡村的传统节日曾经是生活的重要组成部分,但随着时代发展,许多节日逐渐淡出了人们的日常。毛华磊与团队策划的“节日快乐”项目,旨在通过复兴传统节日,让文化重新焕发活力。

团队通过查阅家谱,发现了“三月三祭水节”的记载。这一节日曾是村民祭祀“平水大王”、祈福丰收的重要活动,但已消失了七十多年。为了让这一传统得以延续,他带领村民制作了一条百米稻草龙,并重新设计了祭祀仪式。

在制作过程中,村里的老人们负责搭建龙的骨架,展示了精湛的技艺;妇女们巧手编织龙身,装饰花朵,赋予龙更多色彩;年轻人在游龙表演中展示活力;孩子们通过美育课程,学习并感知节日的文化内涵。全村老少共同参与,不仅延续了这一节日,也促进了社区的和谐与团结。

节日当天,活动热烈,村民们不仅重拾了仪式感,也感受到了集体的力量和归属感。如今,“三月三祭水节”已成为前汾溪村的文化名片,为村庄注入了新的活力。

为了进一步丰富活动内容,在第四届活动中,团队广泛邀请了艺术家、舞者和音乐人参与,以他们的多元文化形式和精彩内容,激发了村民的生活热情与创造力。

美育不仅是文化复兴的重要力量,也可以成为乡村发展的新引擎。毛华磊与团队尝试“公益与产业结合”的模式,将艺术教育与经济发展紧密联系。

他们设计了乡村研学课程,吸引城市的学生和游客来到村庄,体验田间地头的艺术实践。同时,他们通过文创赋能,帮助村民提升农产品的附加值,为其设计更具吸引力的包装。这些努力不仅让村民的产品更受欢迎,也为乡村经济注入了新的活力。

为了进一步激发乡村青少年的创造力和社区参与感,团队创立了“莫空鸣市集”。这一项目以“不要空喊口号,要付诸实践”为理念(屏南方言“莫空鸣”的意思),不仅成为村庄的新IP,也为青少年提供了一个发挥创意和实践能力的平台。在村庄黄桃滞销的情况下,团队组织孩子们成立团队,通过设计餐车、策划活动和销售黄桃,成功帮助果农解决了部分销路问题。这些孩子在实践中学会了写方案、画草图、建模和拉赞助等技能,逐步培养了他们的责任感和团队协作能力。

更令人感动的是,孩子们主动将所得收益的一部分用于反哺村庄。他们用赚来的钱资助村里的老人和困难家庭。这些点滴善举不仅增强了孩子们对家乡的归属感,也让“莫空鸣”市集逐渐成为村庄的新IP,成为连接村庄情感的重要纽带。

从最初的青涩到如今的成熟,“莫空鸣”项目的成功不仅体现在孩子们技能的提升,更在于他们意识到自身可以成为社区变革的推动者。项目期间,他们撰写的计划书中清楚地表达了“关爱社区、服务家乡”的理念,这也使得“莫空鸣”从一个短期活动,逐渐发展为一个长期可持续的乡村文化品牌。

作为“乡野艺校”的创始人,毛华磊将“乡野艺校”当作一件“社区艺术作品”去做,他认为,艺术教育不应是乡村的“外来客”,而是与乡村文化共生的力量。在“讲述中国的美育故事——华茂美堉专项奖获奖人事迹报告会”上,他分享了自己的理念:什么是艺术?就是用专业的态度把一件事情做到极致;什么是社会美育?就是共同构建一种美好的社区关系。

在报告会上,毛华磊又一次提到了“1000个美育计划”的行动目标,就是围绕“人与人”“人与自然”“人与文化”三大核心,衍生出六大板块(关系重塑、组织新生、文化挖掘、业态新兴、环境更新、产业重构),开展跨学科、多维度的社会美育实践。他们结合村庄的民俗文化、社群记忆、居住空间和产业结构,组织在地教学和社区营造活动,以实际行动为乡村的持续发展提供了鲜活的样本。

这一行动目标的落实,不仅是一次次教学与活动的展开,更是在探索中不断深化乡村美育的内涵。从课堂到节日,从家庭到社区,毛华磊和团队用艺术为乡村搭建起一座座沟通与发展的桥梁。他们的每一次实践,都在不断验证着艺术的力量如何深刻改变乡村的面貌。

去年6月,在政府的支持下,“乡野艺校”正式拥有了自己的实体空间,并获得了越来越多的社会关注。这群年轻的乡村美育践行者,用艺术点亮了乡村生活,为乡村振兴注入了新的活力。他们坚信,在乡村的广阔天地里,一定能找到属于自己的价值。

从一个简单的“善意”萌芽,到如今的落地生根,“乡野艺校”一步步用实际行动回答了乡村振兴的深刻命题。这些实践不仅改变了村庄的面貌,也让毛华磊对美育的意义有了更深的体悟,“这些经历切实解决了问题,也让我愈发坚定美育理念,我深知美育不仅是知识传授,更是社区建设与文化传承,只有融入当地、了解需求,才能实现可持续发展。”

美育不止于课堂,更在于行动;故事不止于分享,更在于传递。敬请期待,这里还有更多值得被看见的美育力量。